20世紀中葉以后,歐美各大博物館大量收藏、陳列中國石雕,似乎為一常態;然而在1905年之前,西方世界實際并不認為中國有優秀的雕塑作品。中西方文化中對于“雕塑”地位的認定也有著天壤之別,西方將“雕塑”放入Fine Art的神圣脈絡下討論,中國的雕塑則被視為社會底層工匠所造之物,為文人收藏家所不齒(Fine Art通常被翻作“美術”,然“美術”一詞是借用日語詞匯,日文的“美術”一詞又是譯自德語的“Kunstegewerbe”,在多次轉譯和使用中產生了較大的歧異。如今應當將 Fine Art譯作“美術”還是“藝術”也并無定論,故下文將直接使用英文)。那么,在十九世紀末二十世紀初,中國雕塑為何可以從工匠打造之石,一躍而成藝術家的偉大創作?杜克大學藝術史系阿部賢次(Stanley K. Abe)教授一篇被收于2008年《珍寶重現:哥倫比亞大學賽克勒收藏的中國石雕》(Treasure Rediscovered: Chinese Stone Sculpture from the Sackler Collection at Columbia University)的文章,即探討了上述問題:中國石雕是如何在世紀交替之際被納入西方 的“Fine Art”范疇,亦即“雕塑”何以在西方現代藝術理論體系下成為中國藝術門類之問題。本文以改寫阿部賢次教授文章為主,亦融合了一些筆者的其他閱讀經驗。阿部教授一文為臺灣大學藝術史研究所林圣智老師“墓葬圖像專題研究”課的指定閱讀文章,筆者在中興大學歷史系游逸飛老師建議與指導下撰寫此文,并收入古代中國研究青年學者研習會的“雅俗之間”專輯。

杜克大學阿部賢次教授。圖片來源:杜克大學藝術史系官網。

西洋藝術中的Fine Art一詞是相對于“應用藝術”(Applied Art)而產生,故西方視繪畫、雕塑、建筑、音樂與詩歌為Fine Art的五大門類,而與日常生活息息相關的陶器、金屬器具則被歸為應用藝術。中國的傳統詞匯中原本并無與Fine Art對應的用語,直到19世紀末,中國才從日本引入“美術”一詞作為 Fine Art的翻譯,該詞匯在日本則產生于1872年明治政府準備參加維也納萬國博覽會之際。新專有名詞的產生并不僅僅代表語言上的革新,也牽涉到中國藝術如何被歸入現代知識架構之中的問題。中國藝術原本的門類在西方知識架構沖擊之下被打散,尷尬的是,西方于十九世紀末對于中國藝術也尚處于摸索、建構階段。“雕塑”雖在西方傳統下被視為Fine Art,中國雕塑卻有其特殊性。中國雕塑常在特定目的下由底層工匠制作,就用途而言本當隸屬于“應用藝術”,就表現形式而言卻屬于Fine Art。故如何定義中國雕塑,成為一棘手問題。

阿部教授認為,不同于書法、繪畫、古青銅器、玉器、瓷器等,中國的雕塑常大規模制造并用于建筑、喪葬、紀念活動等,不被文人收藏家重視。雕塑不被中國收藏家重視的原因有二,其一為創作者地位低下:即便有少數雕塑家被記入史書,大部分雕塑家都被視為工匠而非藝術家。其二為中國收藏家長期以來以銘文拓片為主的、重文字輕圖像的收藏方式:雖然雕塑的價值不被看好,收藏家卻十分重視石雕上面的銘文,如宋代以及18世紀乾隆年間的金石學研究者多為歷史學家而非藝術家,他們在研究畫像石過程中,注重的也是榜題和銘文。阿部賢次教授文中以18世紀金石學家黃易(1744-1802)為例,認為他曾游歷龍門石窟,卻在千千萬萬佛像簇擁下獨對銘文抱持最大興趣。類似的現象還可以在著名的武梁祠研究中找到,宋代洪適(1117-1184)的《隸釋》與《隸續》雖然分別收錄武氏墓地的銘文與畫像,然巫鴻曾指出宋代金石學家的研究仍是通過釋讀畫像的榜題以確定畫像主題,且最為重視的是將石刻與著錄于史書的案例進行考證式比較。簡言之,無論是宋代或清代金石學家的研究特色都并非藝術史式的研究,他們將圖像視為“證經訂史”的材料,其對畫像的研究基本屬于圖像志研究(iconographical study)。此外,這種以收藏、觀覽拓片為主,以實地考察為輔的研究方式也使西方定義下的“浮雕”藝術被早期中國學者納入“繪畫史”范圍;當收藏者將拓本裝裱成冊后,石刻畫像即全然轉化為紙本繪畫。總言之,中國藝術傳統本身即不重視雕塑,而少數學者關注的石刻圖像,也被納入了“繪畫”領域而非“雕塑”領域,并且被以歷史而非藝術的方式進行研究,這與西方傳統大行徑庭。

洪適《隸釋》卷六中的兩頁。圖片來源:巫鴻著(柳楊、岑柯譯)《武梁祠——中國古代畫像藝術的思想性》(北京:生活、讀書、新知三聯書店,2006),頁52。

而中國雕塑地位在十九世紀末二十世紀初短短數十年中的巨變,就阿部教授而言,實則源自四方面因素:中國收藏家對雕塑態度的轉變,西方世界中國藝術著作的出版,日本收藏家的研究、購買與轉賣,以及各大博物館的東方藝術展覽。首先,在中國收藏家方面,19世紀后半葉,外憂內患使得古物的保存、收藏與買賣再掀高潮,中國古物學家對于雕塑的態度在此時期也有所轉變,可以體現在兩個方面。其一,在著錄方式上,圖像部分雖然仍未納入審美欣賞范疇,卻得到了少數古物學家如趙之謙(1829-1884)的重視,趙氏在拓印銘文時,也將梁朝佛像繪制于文字上方(圖5)。另一位收藏家端方(1861-1911)的青銅器收藏著錄中也包含了鍍金佛像,著錄中亦將每個藏品以線描形式精心描繪,并配合以銘文拓印,這代表雕塑與青銅收藏著錄具備了相同形式(端方對佛像雕塑的重視很大程度上可能是因為其青銅材質)。其二,在古物市場方面,雕塑在中國市場上開始流通,小型雕塑由于方便搬運攜帶開始被收藏家關注,如甲骨文的最早發現者,也是著名收藏家的王懿榮(1945-1900)在游歷山東時收購佛像,這意味著在當時此類雕塑作品在中國古物市場已經流通。同時,大型雕塑也被買賣,例如端方即收購過一個被定為516年的大型彌勒佛。

北魏彌勒佛石雕,定年516,著色、鍍金石灰巖,現藏賓大博物館。圖片來源:Stanley K. Abe, “From Stone to Sculpture”, p.9.

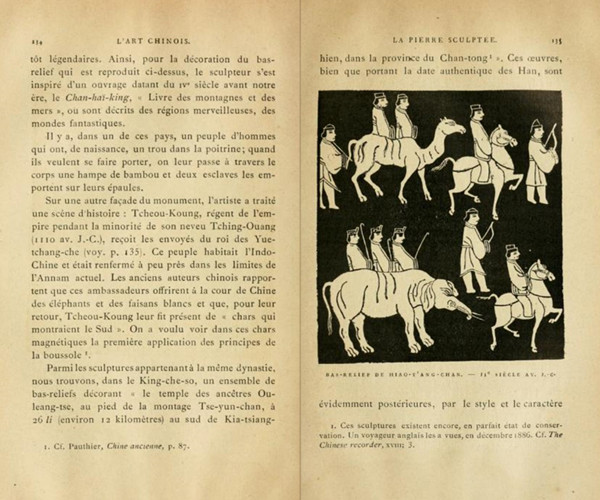

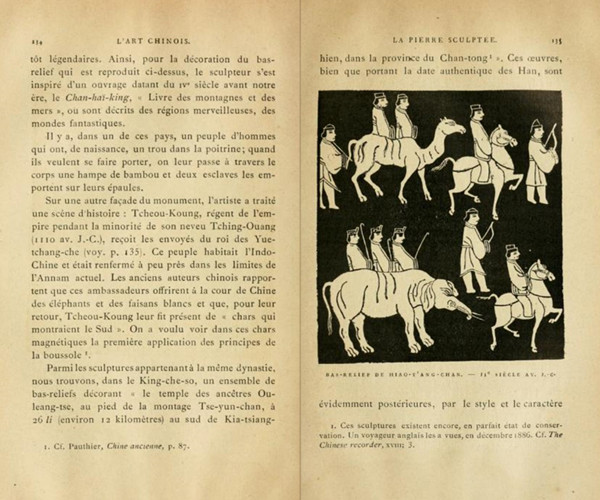

第二,西方中國藝術著作的出版,使西方世界逐漸認識了中國雕塑。即便19世紀末少數中國古物收藏家已將石雕視為具備審美價值之物,西方人仍然糾結于是否可以將“石雕”納入“中國藝術”范疇,“中國藝術”概念本身在西方世界也處在摸索階段。西方早期的中國藝術書寫中,雖然特別分出“雕塑”門類,但圖像材料多使用中國傳統的浮雕拓片;直至展示立體雕塑的照片被大量出版,中國雕塑才在世界范圍內引發轟動。首位中國藝術的歐洲書寫者為法國外交官、歷史學家Maurice Paléologue(1859-1944),其著作《中國藝術》(L’art chinoise, 1887)的架構是以材料和形式分類,分為青銅、建筑、石雕、木雕與象牙雕、瓷器、玻璃、琺瑯、繪畫與漆器。書中圖片大多來自法國私人收藏,其中青銅被視為最高級的雕塑材料。“石雕”章節的插圖則為山東省孝堂山和武梁祠的浮雕拓片。雖然書中提到石雕佛像的重要性,該書所使用案例卻為一制造粗糙、比例失調的杭州佛像。這可以反映兩個問題:首先,西方學者接觸的石雕大多局限于租借地,如北京、天津、上海附近,更優秀的龍門、西安石雕尚不為人所知。其次,即便所用案例極差,作者仍堅持保留一個章節專門談論石雕,也可體現西方Fine Art中石雕不可動搖的重要地位。

Paléologue《中國藝術》一書中的孝堂山拓片插圖。圖片來源:Paléologue, Maurice, “La Pierre Sculptée”, L'art chinois, 1887 (Paris : Maison Quantin), pp.134-135.

下一部西方的中國藝術著作為十年后英國醫生、東方學家卜士禮(Stephen Bushell, 1844-1908)的《中國藝術)(Chinese Art ),該書被阿部教授視為將雕塑發展為中國藝術門類的重要作品。在談論中國雕塑時,卜士禮與上述Paléologue的安排與選材有兩點不同,首先,卜士禮的“雕塑”一章中只談石雕,而將青銅等其他材質的雕塑排除。其次,他受中國本土收藏家的興趣與品味影響極大,故其選材、呈現形式都非常“中國”。作為第一個將武梁祠拓片帶回歐洲之人,他的書中大多數圖片材料皆使用中國收藏家喜愛的石雕拓片,使得此部分更似中國傳統的銘文研究而不似雕塑研究。他從石鼓文談起,進而討論山東的孝堂山與武梁祠。值得注意的是,卜士禮編書的時代照相術已經普及,書中其他章節圖片基本都以照片呈現,唯獨雕塑一章以拓片為主(該章僅有少數照片,例如石鼓、明皇陵等)。

Paléologue與卜士禮的著作皆未使中國雕塑受到西方重視,真正使得中國雕塑被納入Fine Art脈絡的則為法國著名漢學家愛德華·沙畹(édouard Chavannes,1865-1988)。沙畹有著“歐洲漢學泰斗”之譽,是法國敦煌學研究先驅,我們所熟知的伯希和(Paul Pelliot,1878-1945)與馬伯樂(Henri Maspéro,1883-1945)均出自其門下。他晚年曾在中國北方進行田野調查,并出版了多部對后世影響深遠的巨著,其中以《中國漢代石刻》(La Sculpture sur pierre en Chine au temps des deux dynasties Han,1893)與《中國北方考古記》(Mission archéologique dans la Chine septentrionale, 1913)最為著名。沙畹雖也對傳統的銘文學有極大的興趣,但他在中國田野調查后出版的500多張照片,為西方展示了從前鮮為人知的云崗、龍門石窟。也恰恰是這500張照片,終于使中國雕塑在世界范圍引發轟動。

沙畹與其夫人Alice Dor的日本之旅。圖片來源:維基百科。

沙畹于1900年拍攝于河南。圖片來源:中國歷史照片 http://www.chinesephotography.org

除中國收藏家態度轉變、西方中國藝術著作問世之外,第三個促使中國雕塑地位轉變的因素為日本收藏家的研究、購買與轉賣。日本收藏家的研究不但肯定了中國雕塑的歷史與藝術價值,更重要的是,他們也將中國雕塑首次介紹給了美國的博物館。我們雖常將歐美博物館并稱西方博物館,然而美國博物館與歐洲博物館間實際具備很大的差異。如今我們熟知的美國博物館,例如大都會博物館與波士頓美術館,皆于1870年代建立,面對有著悠久歷史、豐富藏品的歐洲博物館所帶來的壓力,美國博物館則經歷了經費短缺、人力不足、缺乏藏品等困難。美國博物館只能轉變發展策略,故十分重視東方藝術收藏及博物館公眾教育。日本收藏家岡倉天心(おかくらてんしん,1862-1913)與早崎幸吉(1874-1956)扮演了中間人角色,他們把中國雕塑推向迫切需要以東方藝術品充實館藏的眾多美國博物館。岡倉與早崎二人在西安寶慶寺(也稱寶慶寺華塔)中對唐代佛像進行研究,所拍攝的照片1896年發表于日本藝術期刊《國華》。寶慶寺中的佛雕原本置于七寶臺,后者于703年為武則天修建,在其毀壞后雕像被移至寶慶寺。1901年,早崎幸吉從寶慶寺僧人手中購入25尊石雕,這也是第一批被外國人購買的中國石雕。1906年,早崎帶著這25個石雕回到日本,同年,波士頓美術館從其手中購買了一菩薩立像。最終,早崎手中有四件作品流入美國,其中包括著名的收藏家弗瑞爾(Charles Freer, 1854-1919)于1909年購置的作品。菩薩立像被購入波士頓美術館之際,該美術館實際只有日本藝術展廳,尚未設立中國藝術廳。該館的重要贊助人Earnest Femollosa (1853-1908)與 William Sturgis Bigelow (1850-1926)對中國藝術的全部知識也都來自日本。1907年,岡倉天心二人又為波士頓美術館購入35尊佛、道教雕塑,這些雕塑的來源雖然未被記錄,然通過風格分析可知基本來自陜西省。

《國華》中的七寶臺唐代雕塑照片,定年703。圖片來源:Stanley K. Abe, “From Stone to Sculpture”, p.12.

波士頓美術館從早崎幸吉二人處購得的唐石雕四天王像,定年八世紀后半葉,藏品序號10.302。圖片來源:波士頓美術館官網。

第四,美國大型博物館的東方藝術專題展覽中,大型石雕一躍成為觀眾專注的焦點。最初歐美無論私人收藏家還是博物館皆對中國石雕無太大興趣,例如1910-1917年,大阪古董商山中定次郎(やまなか さだじろう,1866-1936)雖然成功地轉賣給弗瑞爾數十尊石雕,但是他和其他收藏家、商人或博物館的交易都不成功。盧芹齋(C .T. Loo,1880-1957)也遇到同樣的問題,他從山東孝堂山取得的石雕在法國及歐洲皆找不到買主。直到1915年,盧芹齋的照片才引起了費城藝術博物館的興趣,館長George Byron Gordon (1870-1927)購買了三件石雕,原本為了充實館內圓形的哈里森大廳,沒想到卻成為下一個展覽開幕式的焦點。自1916年哈里森大廳舉辦東方藝術展覽之后不到十年的時間內,中國雕塑即從“非藝術”一躍而成各種展覽的焦點。

費城美術館哈里森大廳1916年2月的東方美術展覽現場。圖片來源:Stanley K. Abe, “From Stone to Sculpture”, p.13.

此后,在1930年代,中國石雕的買賣雖然仍在繼續,卻在軍閥混戰、中日戰爭背景下降溫,1949年中共建政后文物則禁止被運往海外。也就是說,我們熟知的收藏家阿瑟·賽克勒(Arthur Sackler, 1913-1987),在1960年代獲得的藏品是在1940年代以前被運出中國的。賽克勒作為美國著名的慈善家、收藏家,曾經捐贈大都會博物館、普林斯頓大學博物館、哈佛大學博物館,以及我們熟知的1993年開館的北大賽克勒考古與藝術博物館。在石雕收藏方面,賽克勒與另外一位著名收藏家艾弗里·布倫戴奇(Avery Brundage, 1887-1975)一樣,都是該領域的后進者。

賽克勒在辦公室。圖片來源:維基百科。

中國文化與藝術在現代西方知識體系沖擊下雖然經歷了打散與重組的過程,中國雕塑藝術進入西方也同樣為西方藝術與審美價值觀帶來了沖擊。對于中國雕塑的欣賞引發了二十世紀歐美對于“現代藝術”(modern art)、“再現”(representation)、“抽象”(abstraction)等概念的論辯,以及亨利·亞當斯(Henry Adames, 1838-1918)等人引領的反現代主義(antimodernism)思潮。在克萊夫·貝爾(Clive Bell, 1881-1964)將一尊佛雕注釋為“原始藝術”(primitive art)并賦予崇高贊揚之際,現代藝術批評三巨頭之一Roger Fry(1866-1934)的著作《塞尚的發展》(The Development of Cezanne)一書亦受到中國藝術影響。上世紀末,美國知名博物館長、策展人Derek Gillman(1952- )則特別針對佛雕藝術,對中國藝術帶給西方審美和現代藝術理論的沖擊進行了詳細論述。在《中國佛雕在西方世界的觀感》(“The Reception of Chinese Buddhist Sculpture in the West”)一文中,他認為中國雕塑造型線條所傳達之“韻律”(rhythm),在西方人眼中,如同其他文化中的原始藝術一樣,是生命活力與表現力之源泉;中國佛雕藝術之“生命”又包含兩個層次的意義,佛雕所塑造的形象既代表了一特定神祇在宗教領域上的地位、職責與力量,另一方面,這些形象也代表了由工匠、贊助人、佛教信徒群體所共同制造的精神與理念世界。阿部教授感慨,如今的西方博物館中,中國石雕被置于玻璃展柜之內為人瞻仰,并在歐美被普遍視為偉大“藝術家”的創作。這導致了西方對于“創作者”問題的再思考,他們眼中的天才的藝術家,實際上在中國只是無名工匠,也引發了西方20世紀對于“無名氏藝術”的尊敬。